L’idée de ce parcours part de la nécessité de donner de la visibilité à une époque essentielle de l’histoire de notre ville. Il propose un voyage à travers les années 30. Les 40 ans de dictature ont eu pour conséquence le maintien dans l’oubli de nombreuses questions centrales de l’histoire de notre pays. Ce parcours vous permettra de découvrir les traces indélébiles de cette période.

Castellano /Italiano/Euskara/ English

Le parcours est organisé autour de plusieurs arrêts, sur un total de 5 kilomètres. L’objectif est de comprendre la période républicaine à Bilbao, en nous intéressant spécialement aux forces qui formaient le Bloque Antimonárquico (bloc antimonarchique: partis républicains, PSOE, ANV et intellectuels), mais aussi les grandes questions qui étaient au centre de la vie politique municipale de l’époque (l’éducation, la laïcité, l’autonomie…) et le déroulement de la guerre civile dans la ville.

Le parcours est organisé autour de plusieurs arrêts, sur un total de 5 kilomètres. L’objectif est de comprendre la période républicaine à Bilbao, en nous intéressant spécialement aux forces qui formaient le Bloque Antimonárquico (bloc antimonarchique: partis républicains, PSOE, ANV et intellectuels), mais aussi les grandes questions qui étaient au centre de la vie politique municipale de l’époque (l’éducation, la laïcité, l’autonomie…) et le déroulement de la guerre civile dans la ville.

PREMIER ARRÊT: LE CASINO RÉPUBLICAIN

Nous commençons le parcours derrière le théâtre Arriaga, face au café Amaya.

Au dessus de ce café se trouvait le siège du Casino Républicain de Bilbao (Rue Nueva). Aujourd’hui les deux étages supérieurs sont occupés par le club Cocherito (un club dédié à la tauromachie), mais pendant la période républicaine le mirador de l’étage supérieur hébergeait le siège du Casino.

Au dessus de ce café se trouvait le siège du Casino Républicain de Bilbao (Rue Nueva). Aujourd’hui les deux étages supérieurs sont occupés par le club Cocherito (un club dédié à la tauromachie), mais pendant la période républicaine le mirador de l’étage supérieur hébergeait le siège du Casino.

Le Casino Républicain de Bilbao fut fondé en 1893 sans aucun engagement ni relation directe avec quelconque parti politique et étant, donc, ouvert aux différents courants de pensée. Le Casino passa par différents locaux (au 16 de la rue Santa María, rue Ribera, ou rue Bertendona-Hurtado Amézaga…) jusqu’en 1910 où il s’établit au 2ème étage du n.º 2 de la rue Nueva jusqu’à l’arrivée des troupes franquistes. Notons que cet immeuble hébergeait aussi les sièges de Acción Republicana (Action républicaine), tout d’abord, et de Izquierda Republicana (Gauche Républicaine), ensuite.

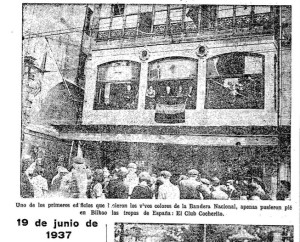

Lors de l’entrée des rebelles à Bilbao, comme on peut observer sur la photo du journal La Gaceta del Norte, lorsque depuis le club Cocherito on sortit le drapeau monarchique (drapeau espagnol actuel). À l’étage du dessus on peut apprécier les vitres cassées du mirador du Casino.

Au Casino Républicain se déroulaient beaucoup d’activités culturelles et de loisir: des activités d’éducation, dont des conférences, des cours du soir gratuits ou des consultations juridiques; des activités de loisir, dont des soirées musicales, théâtrales et/ou littéraires et des bals; des activités commémoratives, à la mémoire par exemple du 11 février (anniversaire de la Première République espagnole) ou du 2 mai (anniversaire du siège de Bilbao de 1874); ou des soirées nécrologiques pour rappeler les figures des leaders nationaux et locaux. En plus, les casinos étaient de véritables écoles de citoyenneté pour les républicains car ils apprenaient, en y participant, la pratique politique de la démocratie.

DEUXIÈME ARRÊT : SAN FRANCISCO, GRENIER DU VOTE RÉPUBLICAIN

Nous partons du café Amaya en direction du pont de La Merced, nous le traversons puis nous remontons le quai de La Naja vers la rue Dos de Mayo.

Le nom de cette rue, ainsi que les autres des alentours (General Castillo, Conde Mirasol, Hernani), se réfère au 2 mai 1874, date de la fin du siège de Bilbao par les troupes absolutistes lors de la troisième guerre Carliste. Cet événement fut capital pour la culture du républicanisme à Bilbao, car à partir de ce moment les valeurs de la démocratie et de la laïcité furent considérées comme fondamentales.

Le nom de cette rue, ainsi que les autres des alentours (General Castillo, Conde Mirasol, Hernani), se réfère au 2 mai 1874, date de la fin du siège de Bilbao par les troupes absolutistes lors de la troisième guerre Carliste. Cet événement fut capital pour la culture du républicanisme à Bilbao, car à partir de ce moment les valeurs de la démocratie et de la laïcité furent considérées comme fondamentales.

De nos jours, tous les premiers samedis du mois, un marché alternatif est organisé dans la rue Dos de Mayo offrant un espace de rencontre pour acheter, échanger, discuter, trouver des produits artisanaux, vintage et de design.

Nous montons la rue Dos de Mayo jusqu’à l’intersection avec la rue San Francisco et nous continuons vers la Place Corazón de María.

Cette zone («barrios altos», composée à l’époque par les quartiers de Estación, San Francisco, Cortes et Bilbao La Vieja) était le bastion du vote républicain et socialiste. Il s’agissait d’un quartier populaire et ouvrier, qui depuis la Première République votait pour les candidatures républicaines et aussi, depuis 1890, pour les socialistes. Aux élections locales de 1931, «barrios altos» était le seul district où les nationalistes et les monarchiques n’avaient pas de représentation car tous les élus (5 au total) étaient du Bloc Antimonarchique.

C’est aussi là que naît le socialisme basque, lié à la figure de Facundo Perezagua. Perezagua était un élu socialiste qui participa à la fondation, le 13 avril 1921, du Partido Comunista Obrero Español (Parti communiste ouvrier espagnol), ensuite devenu Partido Comunista de España ( Parti communiste d’Espagne). Pendant la République, on pouvait trouver le bar de Perezagua au numéro 24 de la rue Cortes. Un an jour pour jour après sa mort le 1er mai 1935, la mairie donna son nom à la rue Gimnasio. C’est également dans ce quartier qu’a grandi Indalecio Prieto, qui était arrivé avec sa mère et son frère de la ville d’Oviedo (Asturies). Prieto appris dans les « barrios altos » le socialisme et le républicanisme et fut élu député pour Bilbao à l’Assemblée Nationale avec le soutien de son parti et de tout le républicanisme de la ville.

TROISIÈME ARRÊT: L’IMPORTANCE DE L’ÉDUCATION

En continuant dans la rue San Francisco nous arrivons à la place Corazón de María et nous nous arrêtons à côté de l’école Escuelas de San Francisco et en face de la Agrupación Socialista Tomás Meabe, le groupe socialiste le plus ancien de Bilbao.

C’est après le politique socialiste Tomás Meabe que l’école de San Francisco fut baptisée; la construction du bâtiment de l’école commença le 1er mai 1933 en présence d’Indalecio Prieto, Ministre des Services Publiques de l’époque, et de Niceto Alacalá Zamora, Président de la République. La création de cette école faisait partie de la politique développée par le gouvernement républicain en faveur de l’éducation. L’éducation étant un des piliers du républicanisme, le Ministre de l ‘Éducation, Fernando de los Ríos, a mis en place un plan pour la construction de milliers d’écoles dans toute l’Espagne pour lutter contre l’analphabétisme (au moins une tiers de la population espagnole était analphabète à l’époque). En décembre 1932, il informa l’Assemblée Nationale que 10.000 écoles avaient été construites (des 27.000 nécessaires). La mairie de Bilbao partageait cet objectif et développa un plan pour la construction d’écoles en collaboration avec le gouvernement. Le budget municipal dédié à l’éducation augmenta de 30% de 1931 à 1932, contre 10,79 % pour le reste des dépenses de la ville. Selon les républicains, en 1931 Bilbao comptait environ 36.000 enfants de 3 à 14 ans, dont 8.000 inscrits dans écoles nationales, 6.000 dans les écoles municipales et 7.500 dans les écoles privées, laissant 14.500 enfants non scolarisés.

C’est après le politique socialiste Tomás Meabe que l’école de San Francisco fut baptisée; la construction du bâtiment de l’école commença le 1er mai 1933 en présence d’Indalecio Prieto, Ministre des Services Publiques de l’époque, et de Niceto Alacalá Zamora, Président de la République. La création de cette école faisait partie de la politique développée par le gouvernement républicain en faveur de l’éducation. L’éducation étant un des piliers du républicanisme, le Ministre de l ‘Éducation, Fernando de los Ríos, a mis en place un plan pour la construction de milliers d’écoles dans toute l’Espagne pour lutter contre l’analphabétisme (au moins une tiers de la population espagnole était analphabète à l’époque). En décembre 1932, il informa l’Assemblée Nationale que 10.000 écoles avaient été construites (des 27.000 nécessaires). La mairie de Bilbao partageait cet objectif et développa un plan pour la construction d’écoles en collaboration avec le gouvernement. Le budget municipal dédié à l’éducation augmenta de 30% de 1931 à 1932, contre 10,79 % pour le reste des dépenses de la ville. Selon les républicains, en 1931 Bilbao comptait environ 36.000 enfants de 3 à 14 ans, dont 8.000 inscrits dans écoles nationales, 6.000 dans les écoles municipales et 7.500 dans les écoles privées, laissant 14.500 enfants non scolarisés.

QUATRIÈME ARRÊT : LA CONFLUENCE RÉPUBLICAINE-SOCIALISTE

En continuant par la rue San Francisco nous arrivons aux numéros 8 et 11 où se trouvait l’ancien siège du Círculo Socialista ; les miradors de l’étage où se retrouvait le centre socialiste sont en très mauvais état.

Les objectifs des Casas del Pueblo (centres socialistes) et des cercles ouvriers socialistes sont clairement définis dans le règlement du Círculo Socialista de Bilbao ; son premier objectif « est la propagande socialiste à travers la diffusion de la culture dans toutes ses activités de distractions auprès de ses membres ; pour cela nous procéderons à la création d’une bibliothèque et à l’organisation de conférences, de soirées littéraires, musicales, d’art, de loisir et de toute activité qui puisse aider au développement moral et intellectuel de ses membres».

Nous profitons de cet arrêt pour rappeler l’union des républicains et des socialistes, d’abord à l’époque de la Restauración, lors de la fameuse confluence républicaine-socialiste puis à l’époque de la II ème République, autour du Bloque Antimonárquico et du Frente Popular (Front populaire). Bilbao a été le premier endroit d’Espagne où eu lieu cette union électorale entre les deux formations. En 1907, deux ans avant le rassemblement au niveau national, les deux partis créèrent le Bloque Democrático (Bloc démocratique). De 1909 à 1918 républicains et socialistes dominèrent la représentation de la ville de Bilbao à l’Assemblé Nationale, en y envoyant Horacio Echevarrieta et Indalecio Prieto.

Lors de la II ème République, républicains et socialistes, avec les membres du parti ANV (Acción Nacionalista Vasca) se présentèrent ensemble aux élections locales du 12 avril 1931 dans le Bloque Antimonárquico. Union reconduite, cette fois ci sans ANV, lors des élections à l’Assemblé Nationale Constitutive, réussissant 4 représentants pour le district de Biscaye capitale (Prieto, Araquistain, Aldasoro et Fatrás). En 1933, malgré la rupture de l’union de gauche au niveau national, la coalition put se maintenir à Bilbao (cas unique en Espagne pour ces élections) permettant l’élection de Prieto, Zugazagoitia, Azaña et Domingo. Même si, pour la première fois depuis 1910 à Bilbao, républicains et socialistes ne gagnèrent pas les élections, ils envoyèrent Prieto et Azaña à Madrid. En 1936, républicains et socialistes, à nouveau en coalition avec l’ANV et avec le PCE (Parti Communiste Espagnol), formèrent le Frente Popular ; qui gagna les élections et obtint 4 élus (ses 4 candidats) à l’Assemblée Nationale: les socialistes Prieto et Zugazagoitia, le républicain Ruiz Funes et le communiste Carro.

CINQUIÈME ARRÊT : RUE RONDA , LES INTELLECTUELS ET L’ANV

Nous descendons vers le pont San Antón et nous traversons la rivière vers la rue Ronda. Ronda est la dernière rue des Siete Calles (Sept rues) de la ville médiévale.

C’est aussi la rue où est né Miguel de Unamuno y Jugo (au numéro 16). Nous nous arrêtons devant la maison de Miguel de Unamuno pour réfléchir sur le rôle des intellectuels à l’époque de la République. Unamuno fut militant socialiste et aussi candidat à l’Assemblé Nationale pour les républicains.

À Bilbao, comme dans le reste de l’Espagne, fut formée l’ Agrupación al Servicio de la República (Organisation au service de la République). Nous continuons jusqu’au nº 32 où se trouvait la « Euzko Etxea », siège du parti « Acción Nacionalista Vasca »- ANV. Le parti, nationaliste de gauche et laïque, fut fondé le 30 novembre 1930. Nous rappelons que ce parti participa, avec les républicains et les socialistes, au Bloc qui se présenta aux élections locales du 12 avril à Bilbao. Grâce à cet accord, il put obtenir 7 élus municipaux, bien plus que la force qu’il représentait. Il est reconnu pour son rôle dans les commissions de gestion de la demande d’un Statut d’Autonomie pour le Pays Basque. Il a aussi participé au Frente Popular avec les républicains et les socialistes. L’ANV a même eu un ministre au sein du gouvernement de la République : l’architecte Tomás Bilbao.

SIXIÈME ARRÊT : LA FÊTE DU 2 MAI

Au bout de la rue Ronda nous entrons sur la place Unamuno (anciennement appelée place de los Auxiliares ). Nous montons l’escalier qui arrive à l’ancien cimetière de Mallona où se trouve le monument aux Auxiliares (et une très belle vue sur la ville). Pour éviter les plus de 200 marches, vous pouvez emprunter l’ascenseur du métro.

Chaque 2 Mai, libéraux, républicains et, plus tard, socialistes effectuaient ce parcours en mémoire des « héros de la liberté », qui ont défendu Bilbao du siège des carlistes. La marche partait de la mairie, traversait la rue Sendeja, puis arrivait dans la rue Bidebarrieta pour tourner jusqu’à la place Unamuno et monter l’escalier de Mallona.

Cette marche, coutume de la ville pendant la Restauración et la II ème République, fut interdite pendant les 40 ans de dictature du général Franco, et resta dans l’oubli pendant les 4 décennies qui suivirent la dictature. Malheureusement, l’oubli dans lequel les franquistes avaient plongé l’esprit et les symboles libéraux de Bilbao ne fut pas combattu par les institutions démocratiques depuis la fin de la dictature.

Cette marche, coutume de la ville pendant la Restauración et la II ème République, fut interdite pendant les 40 ans de dictature du général Franco, et resta dans l’oubli pendant les 4 décennies qui suivirent la dictature. Malheureusement, l’oubli dans lequel les franquistes avaient plongé l’esprit et les symboles libéraux de Bilbao ne fut pas combattu par les institutions démocratiques depuis la fin de la dictature.

Une fois arrivés à Mallona, nous passons sous l’arche d’accès à l’ancien cimetière et nous nous plaçons face à ce qu’il reste du monument à la mémoire des héros de la liberté. Il n’en reste aujourd’hui plus qu’un pilier sur lequel se dressait une majestueuse statue de femme symbolisant la résistance de Bilbao face aux carlistes. Cette femme qui brandissait des couronnes de laurier reposait sur une base constituée de quatre lions. La première chose que firent les troupes franquistes en entrant à Bilbao le 19 juin 1937, composées surtout de « requetés » carlistes, fut de mutiler les mains de la statue pour retirer les couronnes de laurier, symbole de la victoire des idées libérales face à la pensée réactionnaire.

Une fois arrivés à Mallona, nous passons sous l’arche d’accès à l’ancien cimetière et nous nous plaçons face à ce qu’il reste du monument à la mémoire des héros de la liberté. Il n’en reste aujourd’hui plus qu’un pilier sur lequel se dressait une majestueuse statue de femme symbolisant la résistance de Bilbao face aux carlistes. Cette femme qui brandissait des couronnes de laurier reposait sur une base constituée de quatre lions. La première chose que firent les troupes franquistes en entrant à Bilbao le 19 juin 1937, composées surtout de « requetés » carlistes, fut de mutiler les mains de la statue pour retirer les couronnes de laurier, symbole de la victoire des idées libérales face à la pensée réactionnaire.

SEPTIÈME ARRÊT : LA MAIRIE RÉPUBLICAINE

Nous traversons le Parc Etxebarria en passant devant l’ancien ascenseur de la rue Esperanza, laissant les terrains de football sur notre droite, et nous descendons vers la Place del Gas jusqu’à la mairie. Nous nous plaçons à côté de la sculpture d’Oteiza.

Les élections municipales du 12 avril 1931 prirent la signification d`un plébiscite au niveau national. À Bilbao, le groupe antimonarchique obtint 31 élus (dont 12 du PSOE, 7 de l’ ANV et 12 des groupes républicains : 8 pour le Partido Republicano Autónomo, 3 pour les radicales socialistas et 1 pour la Derecha Liberal Republicana), le PNV obtint 12 représentants et la Concentración Monárquica 3. À la connaissance des résultats électoraux des principales grandes villes, le Roi décida de s’expatrier et , le 14 avril, la II ème République fut proclamée. À Bilbao, les habitants célèbrent la République en se réunissant autour de la mairie, en particulier dans la rue Sendeja.

Ce même jour les équipes municipales prirent place et fut désigné comme maire de Bilbao le républicain Ernesto Ercoreca. La place située à côté de la marie reçoit aujourd’hui le nom de ce dernier. Ercoreca était en politique depuis 1905 dans les groupes républicains (il fut élu pour la première fois en 1911 et fût aussi député au niveau national).

HUITIÈME ARRÊT : LA LUTTE POUR LA LAÏCITÉ

Nous traversons le pont de la mairie vers la rue Buenos Aires. Nous arrivons à la Place Circular et nous nous dirigeons vers la place Elíptica en remontant la Gran Vía. Une fois sur la place Elíptica nous nous plaçons au centre et nous regardons la place del Sagrado Corazón (Sacré Cœur) au fond.

Un des grands ennemis de la République était l’Église catholique qui ne voulait pas d’un État laïque. Au Pays Basque la lutte entre la droite catholique et la gauche était vraiment singulière, car les positions en faveur du catholicisme étaient représentées par le PNV, un parti qui n’avait pas participé à l’implantation de la République, mais qui, néanmoins, avait soutenu la légitimité et les lois de la République après le coup d’État du 18 juillet 1936.

Un des grands ennemis de la République était l’Église catholique qui ne voulait pas d’un État laïque. Au Pays Basque la lutte entre la droite catholique et la gauche était vraiment singulière, car les positions en faveur du catholicisme étaient représentées par le PNV, un parti qui n’avait pas participé à l’implantation de la République, mais qui, néanmoins, avait soutenu la légitimité et les lois de la République après le coup d’État du 18 juillet 1936.

La question religieuse a suscité d’importants débats entre le gouvernement local et l’opposition nationaliste (PNV). Ce fut aussi le cas à l’Assemblée Nationale entre les défenseurs de la séparation entre Église-État et l’opposition de droite qui voulait conserver les privilèges de l’Église en Espagne. Cependant, à Bilbao le conflit le plus important eut lieu au sujet de la statue du Sagrado Corazón, qui fût construite à l’époque de la dictature de Primo de Rivera. Lors du Conseil municipal du 3 janvier 1933, l’élu socialiste Santiago Aznar présenta une requête pour démolir le monument du Sagrado Corazón.

Un mois après, le 8 février, la commission de services publiques demanda à l’ Apostolado de la Oración (une institution de l ‘Église) la démolition du monument. Le PNV s’y opposa et exigea le maintien du monument. Après de longues discussions, où l’élu républicain Ambrosio Garbisu se distingua par ses interventions, on trouva un accord le 15 Mars consistant à la réalisation d’une étude pour définir le budget nécessaire pour la démolition (l’argent sortirai à la ligne budgétaire destinée aux imprévus). Le 27 mars 1933, suite un recours judiciaire placé par Tomás Egidazu, Mariano de Arostegui et d’autres anciens maires de la ville, la démolition fût suspendu temporairement. La suspension de la mairie et sa non remise en place jusqu’à la victoire du Frente Popular en 1936, a fait que le monument du Sagrado Corazón resta debout jusqu’à nos jours.

NEUVIÈME ARRÊT : L’AUTONOMIE

Nous faisons désormais face à l’hôtel Carlton. Ce bâtiment fut le siège de la «lehendakaritza», la présidence du Gouvernement Basque.

La II ème République ouvrit le processus « autonomique » (processus de décentralisation territoriale) et fût une période importante dans la résolution du problème de l’encadrement des provinces basques au sein de l’Espagne. C’est le Pacte de Saint Sébastien (pendant l’été 1930) qui prévit la possibilité pour les régions d’obtenir un Statut d’Autonomie. Un an après, cette possibilité fut incorporée au sein de la Constitution espagnole.

Alors qu’en Catalogne toutes les forces en faveur de l’autonomie avaient participé à l’implantation de la République, permettant ainsi l’approbation rapide du Statut Catalan, au Pays Basque la force la plus importante, le PNV, ne participa pas au Pacte de Saint Sébastien. De ce fait nous nous sommes retrouvés avec deux processus statutaires différents ; l’un soutenu par le PNV et les carlistes, connu comme Estatuto de Estella et l’autre soutenu par les républicains, les socialistes et l’ANV, connu comme Estatuto de las Gestoras.

Mais c’est seulement avec la victoire du Fente Popular en 1936, que l’ on a pu résoudre le problème statutaire basque. Les nationalistes et ceux qui soutenaient le Frente Popular , dont d’Indalecio Prieto, se mirent rapidement d’accord pour rédiger un nouveau Statut basque qui tarda à être approuvé du fait du commencement de la guerre civile espagnole. Il fut finalement mis en place le 7 d’octobre 1936 quand le Gouvernement Basque commença à siéger à Gernika. Ce gouvernement était composé par 3 représentants du PNV, 3 du PSOE, 2 républicains, 1 communiste et 1 de l’ANV. La représentation du Frente Popular était majoritaire, mais la présidence fut assurée par José Antonio Aguirre, du PNV.

Les représentants du Frente Popular et leurs fonctions furent Aznar (PSOE, Industrie), Toyos (PSOE, Travail), Gracia (PSOE, Affaires sociales), Aldasoro (Izquierda Republicana, Commerce), Espinosa (Unión Republicana, Santé), Astigarrabia (Parti Communiste, Transports) et Nardiz (ANV, Agriculture).

DIXIÈME ARRÊT : DE CASERNE À PRISON.

Nous repartons maintenant vers la rue Alameda de Rekalde puis jusqu’à l’école des Escolapios.

Ce bâtiment fut la caserne de plusieurs bataillons de gudaris (patriotes basques) et de miliciens pendant la guerre civile. Il fut ensuite converti en prison à la fin de la guerre au Pays Basque. Les bataillons dont la caserne se situait dans cette école se nommaient le « Rebelión de la Sal », « Malato », « Aralar » et « Sukarrieta ». Après la chute de Bilbao, les franquistes l’utilisèrent comme centre de détention et comme prison. 7.000 prisonniers politiques y furent emprisonnés, tous en prison préventive, sans avoir été jugés ni informés de leurs chefs d’accusation.

Ce bâtiment fut la caserne de plusieurs bataillons de gudaris (patriotes basques) et de miliciens pendant la guerre civile. Il fut ensuite converti en prison à la fin de la guerre au Pays Basque. Les bataillons dont la caserne se situait dans cette école se nommaient le « Rebelión de la Sal », « Malato », « Aralar » et « Sukarrieta ». Après la chute de Bilbao, les franquistes l’utilisèrent comme centre de détention et comme prison. 7.000 prisonniers politiques y furent emprisonnés, tous en prison préventive, sans avoir été jugés ni informés de leurs chefs d’accusation.

Nous continuons et nous nous retrouvons face à l’Université de Deusto.

Un autre exemple de caserne convertit en prison. Pendant la guerre, l’Université était la caserne de certains bataillons de la « Columna Meabe ». Après la chute de la ville, le centre universitaire fut transformé en camp de concentration, dirigé par le colonel Martín Pinillos. Ce centre de détention illégal et extrajudiciaire faisait parti de l’administration militaire et servait à trier, classer et emprisonner les républicains, sans jugement. Il a fonctionné du deuxième semestre 1937 jusqu’au début 1940. 331 personnes y perdirent la vie, 188 exécutées et 143 à cause de maladies. Le camp de Deusto servait aussi de centre de distribution de main d’œuvre esclave pour les différents bataillons disciplinaires de travail existants à cette époque. Cette forme d’esclavage a été employée pour l’exploitation des mines, les industries de guerre, la reconstruction du « Cinturón de Hierro » (ligne de défense qui entourait Bilbao à l’époque de la guerre civile) et même pour l’aéroport de Sondika (ancien aéroport de Bilbao).

ONZIÈME ARRÊT : LA CHUTE DE BILBAO.

Nous arrivons au Musée Guggenheim et nous nous dirigeons vers la statue dédiée à Ramón Rubial (PSOE) qui, en 1978, fut élu président du conseil Général Basque (ancêtre du Gouvernement Basque). C’est un bon endroit pour expliquer les derniers jours du Bilbao républicain avant sa chute. Pour cela, nous nous tournons vers le mont Artxanda.

Nous arrivons au Musée Guggenheim et nous nous dirigeons vers la statue dédiée à Ramón Rubial (PSOE) qui, en 1978, fut élu président du conseil Général Basque (ancêtre du Gouvernement Basque). C’est un bon endroit pour expliquer les derniers jours du Bilbao républicain avant sa chute. Pour cela, nous nous tournons vers le mont Artxanda.

Le front de Madrid n’avançait pas et, en mars 1937, les rebelles décidèrent d’attaquer le territoire cantabrique, qui était fidèle à la République et était isolé car toute la Gipuzkoa était contrôlée par les troupes franquistes et la ligne de front était aux portes de la Biscaye. Un territoire qui pouvait offrir aux fascistes des ressources importantes.

Depuis le début de l’année, certains villages de Biscaye avaient souffert de terribles bombardements, provocant de nombreux morts et effrayant la population. Deux des bombardements les plus connus de cette barbarie furent celui de Durango le 31 mars et celui de Gernika le 26 avril (auquel fait référence le tableau de Pablo Picasso).

Les rebelles franquistes étaient proches de Bilbao et le 11 juin l’assaut du « Cinturón de Hierro » commença. Le 12 juin, suite à une attaque aérienne et d’artillerie, le « Cinturón de Hierro » fut transpercé par les « nationaux » (nom aussi donné aux franquistes) à l’endroit du mont Gaztelumendi, à 10 kilomètres du centre de Bilbao. Le 13 juin, Aguirre donna des instructions pour défendre Bilbao, mais la défense de la ville fût impossible une fois les troupes franquistes arrivées aux montagnes qui entourent la ville. À partir du 14 juin, Bilbao étant complètement encerclée, le gouvernement basque concentra ses efforts sur l’évacuation de la population civile.

Trois jours après la rupture du « Cinturón », le mont Artxanda fut attaqué et les forces ennemies prirent ainsi le contrôle de la zone comprise entre Santo Domingo et Fuerte Banderas. Ensuite, les troupes franquistes prirent positions sur le mont Pagasarri, complétant ainsi le siège à Bilbao. Il ne restait qu’une seule voie d’évacuation: la route qui longe le fleuve Nervión de Bilbao à Zorroza. Le 16 juin, le Gouvernement Basque se réunit avec les cadres militaires et décida la retraite de l’armée. Les opérations d’évacuation furent très difficiles: au mont Banderas l’artillerie franquistes contrôlait toute la route du Nervión. La nuit du 16 au 17 juin les troupes loyales a la République récupérèrent le Fuerte Banderas, Berriz, Artxandasarri, El Molino et le chemin de Artxanda jusqu`au croisement avec Santo Domingo, repoussant les attaques des troupes de Franco.

Le 17 juin, le Gouvernement Basque se déplaça à Trucíos, et les conseillers Aznar, Astigarrabia et Leizaola restèrent à Bilbao pour organiser la retraite. Ce même jour, 20.000 bombes tombèrent sur Bilbao, annonçant ainsi l’assaut final. Le 18 juin les dernières troupes se retirèrent de la ville. La dernière des unités sortit à l’aube du 19, laissant Bilbao sans « gudaris », ni miliciens. Sans aucune résistance, entre 17 et 18 heures du 19 juin 1937, les troupes fascistes occupèrent Bilbao, marquant ainsi la fin du Frente Norte (front du nord).

Pingback: ITINERARIO POR EL BILBAO REPUBLICANO DE ERNESTO ERCORECA. | ERREPUBLIKA PLAZA

Pingback: AN ITINERARY BY THE CITY OF BILBAO RECALLING THE REPUBLICAN PERIOD OF ERNESTO ERKOREKA. | ERREPUBLIKA PLAZA

Pingback: ITINERARIO PER LA BILBAO REPUBBLICANA DI ERNESTO ERCORECA | ERREPUBLIKA PLAZA

Pingback: ERNESTO ERCORECAREN BILBAO ERREPUBLIKAZALE ZEHAR IBILBIDEA | ERREPUBLIKA PLAZA

Pingback: 2021, azaroaren 26/ 27 de noviembre. Ibilbide errepublikazalea eta hitzaldia | ERREPUBLIKA PLAZA